「歯ぐきが腫れている 」

「歯みがきをすると歯ぐきから血が出る 」

このような症状のある方は、もしかしたら歯周病にかかっているかもしれません。歯周病はみなさんが思っているよりずっと深刻な病気です。

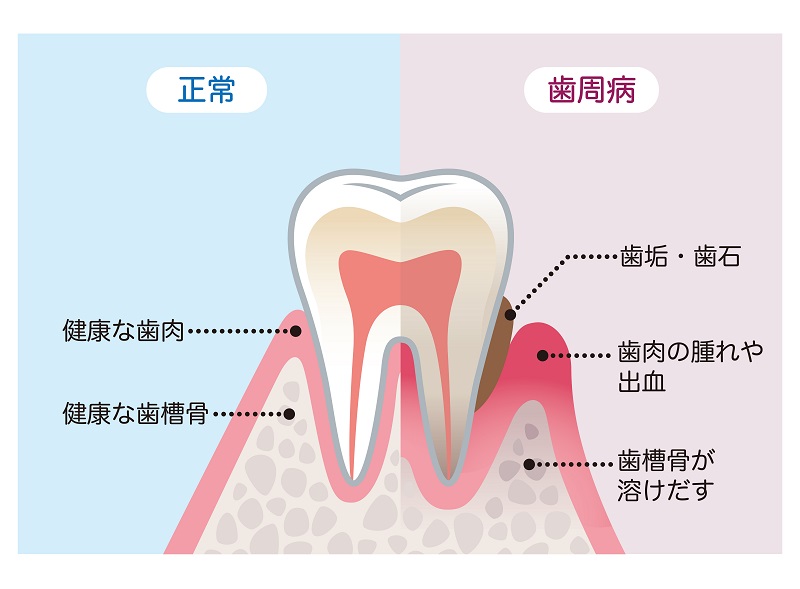

歯周病は、歯周病菌によって歯周組織に炎症がおきる病気です。病気が進行すると歯を支えている歯ぐきの骨が痩せ、歯がグラグラになり、さらに悪化すると歯が抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病治療

歯周病について

私たち日本人の歯を失う原因の第1位は虫歯ではなくて歯周病であるという事実をご存じでしょうか?40歳を過ぎた方の半数近くがこの病気を患っているのに、多くの方は「自分が歯周病にかかっている」という自覚がなく、適切な治療がなされていないことが大きな理由となっています。

歯周病の進行イメージ

歯周病は沈黙の病気?

初期の歯周病は痛みや腫れなどの自覚症状をあまり感じません。しかし、実は歯ぐきの内部ではゆっくりと静かに病気が進行しています。多くの患者様が歯ぐきから少し血が出たり、若干の異和感を覚えたりする程度で、そのまま忘れ去られてしまうことも少なくありません。

しかし、ある日突然歯ぐきが大きく腫れ、噛んだときの痛みに襲われ・・・。こうなって慌てて歯医者に行くことになります。これが、歯周病が「沈黙の病気(サイレントディジーズ)」と呼ばれる所以です。

しかし、ある日突然歯ぐきが大きく腫れ、噛んだときの痛みに襲われ・・・。こうなって慌てて歯医者に行くことになります。これが、歯周病が「沈黙の病気(サイレントディジーズ)」と呼ばれる所以です。

歯周病チェック

以下のような症状があったら歯周病の可能性が疑われます。当てはまる項目がある方はお早めに検査を受けることをおすすめします。

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯みがきのとき歯ぐきから血が出る

- 歯ぐきが痩せて歯が長くなったように見える

- 朝起きたとき、口のなかがネバネバする

- 歯ぐきがムズムズしてかゆい

- 歯ぐきから膿み(うみ)が出る

- 歯ぐきが痛い

歯周病の原因

歯周病は歯周病菌によって引きおこされる病気ですが、歯周病菌は誰のお口のなかにもわずかながら存在するものです。

歯周病の本当の原因は、「歯周病菌が増殖しやすいお口の環境をつくってしまうこと」にあると言えるでしょう。お口の環境が悪化する主な原因としては、以下の3つの問題が挙げられます。

歯周病の本当の原因は、「歯周病菌が増殖しやすいお口の環境をつくってしまうこと」にあると言えるでしょう。お口の環境が悪化する主な原因としては、以下の3つの問題が挙げられます。

①プラークコントロールの問題

歯周病は歯周ポケットに溜まったプラーク中の歯周病菌によって引きおこされる病気です。毎日の歯みがきや歯医者での定期的な口腔ケアでしっかりとプラークが除去できていないと、お口のなかの細菌環境が変化し、歯周病が進行・悪化しやすくなります。

体調や老化の問題

歯周病は、日々のよくない生活が原因で徐々に進行していく生活習慣病です。不規則な生活や病気、疲労、そして老化など肉体的ストレスや人間関係、金銭問題、病気、不安、苦痛など精神的ストレスによる体の抵抗力の低下や歯ぐきへの血行の悪化によって、歯周病は進行・悪化していきます。

歯にかかる力の問題

咬み合わせが乱れていたり、お口のなかに咬み合わせの合っていないかぶせ物があると、一部の歯に過剰な負担がかかって歯周ポケットが深くなり歯周病が進行・悪化しやすくなります。また、歯ぎしりや食いしばりの癖があると、歯ぐき全体に過剰な力が加わり、歯周病が進行・悪化していきます。

歯周病がもたらす

全身への悪影響について

歯周病の影響はお口のなかだけにとどまらず、全身に与える影響が注目されています。

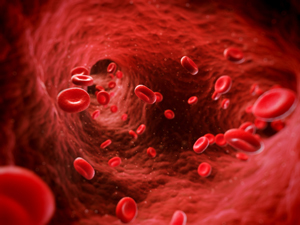

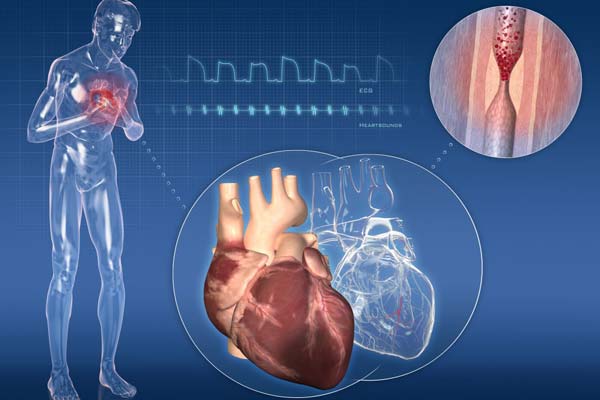

心臓疾患

歯周病が進行すると動脈硬化が促進され、心筋梗塞や狭心症などが引きおこされるというデータがあります。

誤嚥性肺炎

歯周病菌が気管から肺に入ると、誤嚥性肺炎が引きおこされることがあります。

糖尿病

歯周病が悪化すると糖尿病も悪化し、歯周病が改善すると血糖値が安定して糖尿病も改善したという報告があります。

早産・低体重児出産

妊婦さんが歯周病にかかると早産や低体重児出産をまねく確率が約7倍にまで上がるというデータがあります。

いちょう通り歯科こども歯科の

歯周病治療

これまでの歯周病治療は歯ぐきの炎症を引き起こす細菌の除去をすることばかりが注目され治療が進められてきました。しかし、炎症を起こした歯ぐきを調べると細菌だけが原因とは言えないケースが数多くあります。炎症のある部位だけにとらわれるのではなく、全体のかみ合わせ、生活習慣など広い視点から考慮することが重要だと考えております。

歯周病の基本治療

ブラッシング指導

歯周ポケット付近の適切な歯みがき方法を身に付けることにより、歯周ポケット内にプラークが溜まりにくい環境をつくります。プラークを増やさないようにすれば、歯周病の効果的な予防・治療につながります。

SRP

スケーラーという器具を使って、歯や歯の根元に付着したプラーク・歯石を除去します。歯や歯の根元の表面をなめらかにして、プラークの再付着を防止します。

PMTC

歯の表面やすき間などを滑沢に研磨することで、歯の表面のバイオフィルムを破壊して歯周病の原因となる悪い細菌を除去し、いい細菌が定着しやすくなるよう、お口の環境を整えていきます。

生活指導

歯周病を進行・悪化させる原因となっている生活習慣を見直すための生活指導をおこないます。

その他の歯周病治療

歯周外科治療

歯ぐきを切開して歯の根元を露出させ、深い歯周ポケット内部にこびりついた歯石や感染した歯ぐきを除去します。

咬み合わせの改善

咬み合わせの乱れや咬み合わせが合っていない補綴物、歯ぎしり・食いしばりなどの癖によって歯に強い力が継続的に加わると歯周ポケットが広がり、そこにプラークが溜まり歯周病の進行が促されます。咬み合わせを改善したり、咬む力をコントロールしたりすることで歯周病の改善につなげます。

位相差顕微鏡による検査

患者様のお口のなかの汚れを採取し、歯周病菌やカビ菌の検査をおこなうのに用いるのが位相差顕微鏡です。位相差顕微鏡による検査では、現在のお口のなかの細菌の状態を確認できます。

歯周病抗菌療法

歯周病の中には、カビによって歯ぐきの症状改善が阻害されているタイプがあります。真菌が悪影響を及ぼしていることが疑われる場合は位相差顕微鏡を用いた検査をおこない、カビが検出されたら抗真菌剤を使った歯周病治療をおこないます。

歯周病のメンテナンス

歯周病は、風邪のように治療すれば治る一過性の病気ではありません。日々の生活習慣や老化など、全身の抵抗力と深く関わった持続する慢性疾患です。歯周病の治療後は再発・進行を防ぐためにメインテナンスが重要です。歯周病のメインテナンスは患者様のお口に、身体の状態に合わせて定期的に行います。