「虫歯になりやすい ・ ・ ・」

「顎が痛い ・ ・ ・ ・ ・」

「肩こりがひどい ・ ・ ・ ・ ・」

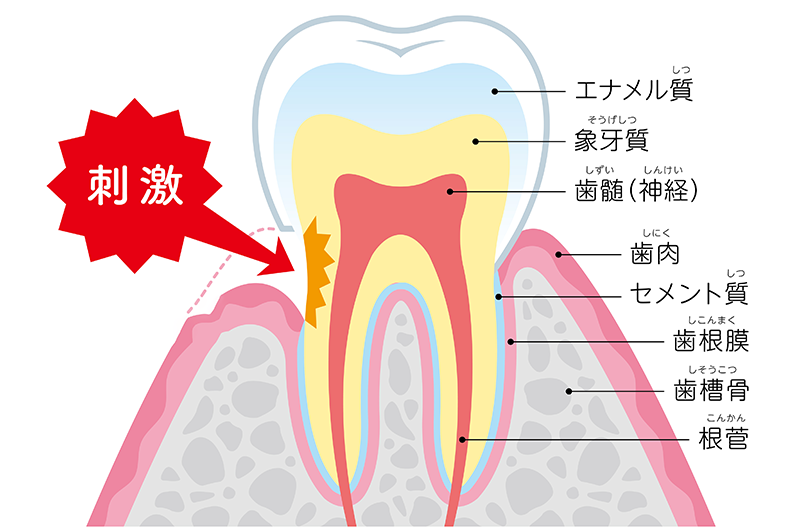

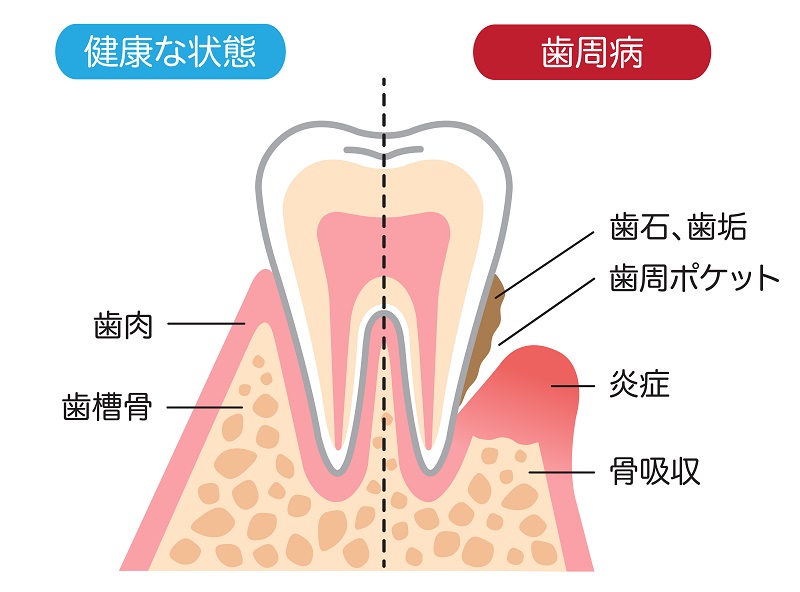

このような症状がある方は「歯のかみ合わせ」に問題があるかもしれません。かみ合わせが原因で、虫歯や歯周病になりやすくなったり、歯の痛みや知覚過敏、顎が痛くなったりすることがあります。また肩こりや偏頭痛など、全身に悪影響を及ぼしている可能性も考えられます。

咬み合わせに影響する事項を診査します。

-

咬合診査

口腔内診査、レントゲン診査、模型診査などお口の状態を多角的に診査します。 -

関連診査

咬み合わせに影響を与える姿勢や生活習慣など、全身状態を評価します。