虫歯かもしれないと感じていながら、歯医者に行くのをためらっている方は少なくないと思います。

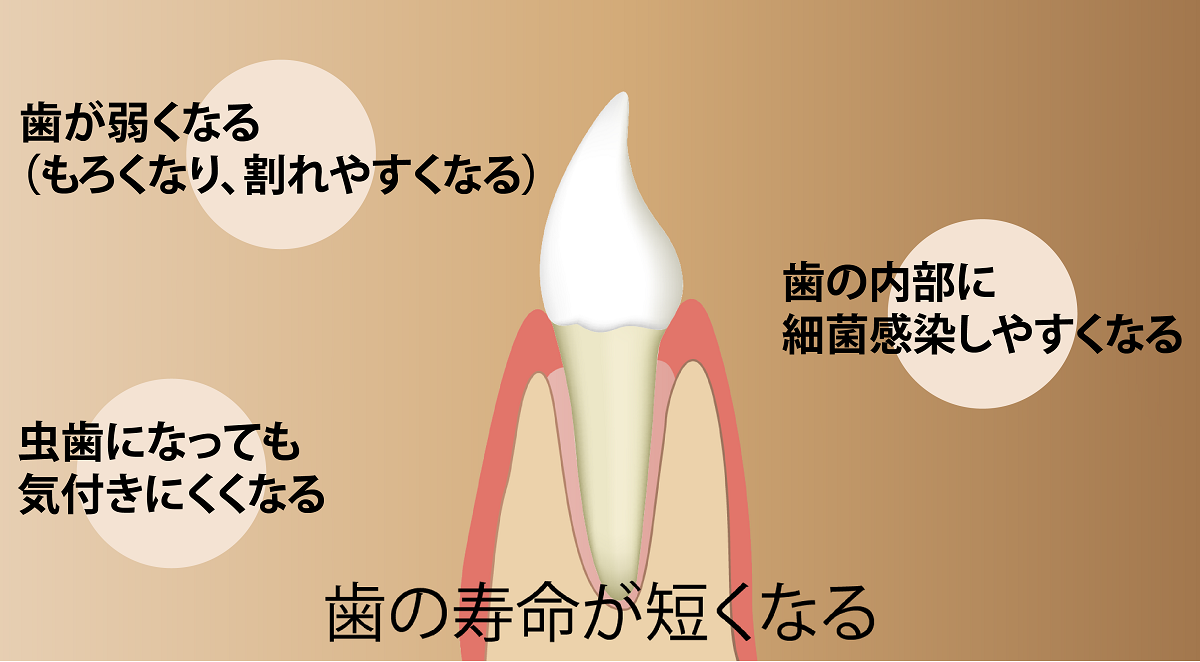

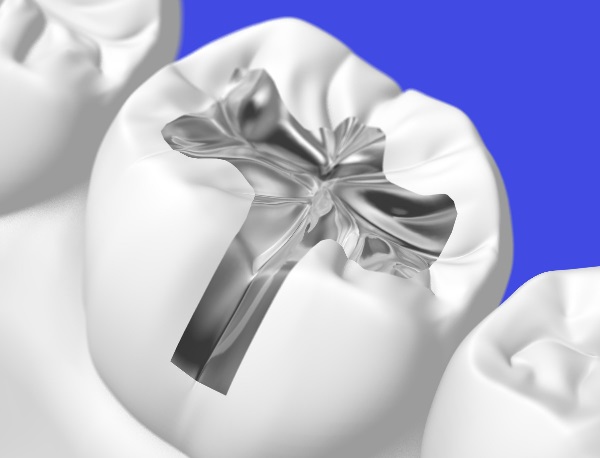

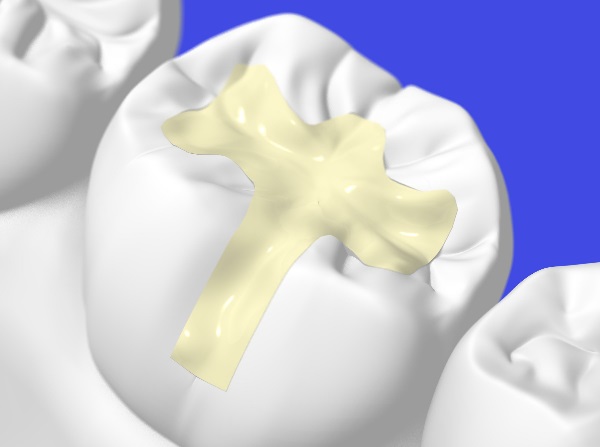

虫歯が進行して歯の内部まで達すると、細菌感染を起こし歯の神経を抜かなければいけなくなってきます。しかし、歯の神経を抜いてしまうと様々なリスクに見舞われることになるため、まだ虫歯が小さい場合は悪くなった部分を削ってつめ物をして修復すれば治る簡単な治療で済みます。

-

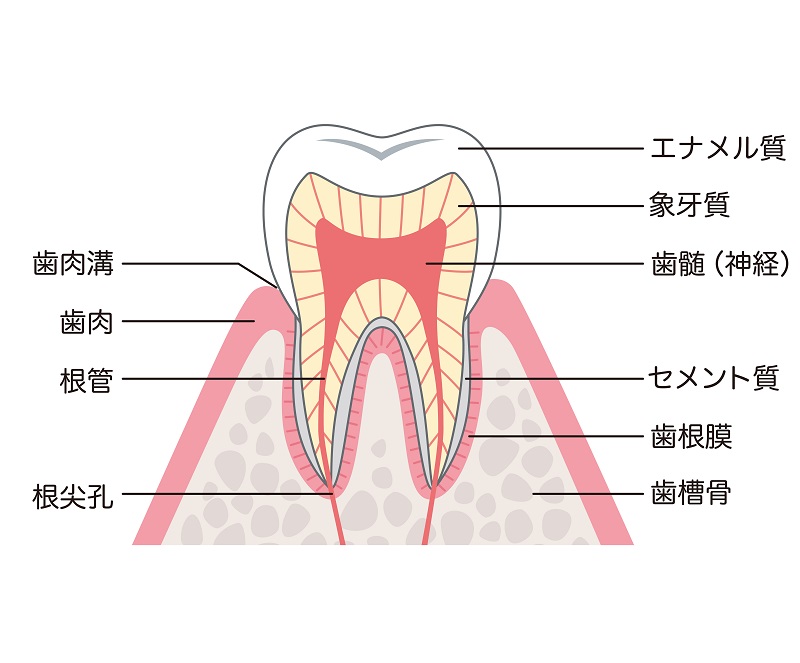

C0(初期う蝕)

表面のエナメル質がやわらかくなっているが、歯に穴は空いていない状態 -

C1(エナメル質う蝕)

エナメル質がボロボロになって弱くなり、表面のエナメル質のみに浅い穴が空いた状態 -

C2(象牙質う蝕)

虫歯が深くなり、内部の象牙質にまで脱灰が進んだ状態